COMMENT JE SUIS DEVENU UN CROISÉ CONTRE LA DIABOLISATION RACISTE DE L'AFRIQUE PAR LES MÉDIAS OCCIDENTAUX

- Milton Allimadi

- 12 févr. 2024

- 18 min de lecture

Écrit Par Milton Allimadi

J'ai été très surpris d'apprendre par mon instituteur que j'avais joué avec des lions et des éléphants en Afrique.

C'était dans les années 1960, alors que j'étais un enfant scolarisé à Washington, D.C. Un jour, peu après le début du semestre, le professeur m'a fait passer devant mes camarades impressionnables, d'autres enfants de cinq et six ans. Je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit de mal pour être distingué devant la classe, mais j'ai d'abord pensé que j'avais des ennuis.

« Le père de Milton est un chef important en Afrique et il peut jouer avec les lions et les éléphants », annonce l'enseignante, une femme blanche.

Je n'en revenais pas. Puis, j'ai remarqué que certains de mes camarades haletaient de plaisir. Je me souviens avoir levé les yeux vers elle, perplexe.

« N'est-ce pas Milton ? » ajoute-t-elle en me serrant fermement les épaules.

« Le père de Milton est un chef important en Afrique et il peut jouer avec les lions et les éléphants », a annoncé l'enseignante, une femme blanche. »

« Oui », dis-je, hochant la tête et acquiesçant au mensonge.

Ma famille s'était installée aux États-Unis quelques mois plus tôt, en provenance de l'Ouganda, après avoir voyagé depuis ma ville natale de Gulu, puis via Kampala, la capitale. À l'époque, j'étais évidemment trop jeune pour savoir pourquoi nous venions aux États-Unis d'Amérique.

Mon père, E. Otema Allimadi, aujourd'hui décédé, avait été nommé ambassadeur de l'Ouganda à Washington et aux Nations unies, ainsi que haut-commissaire au Canada. Il avait été nommé par le président Milton Obote, aux côtés duquel il avait lutté pour l'indépendance de l'Ouganda vis-à-vis du Royaume-Uni, indépendance obtenue en 1962.

Le défunt Otema Allimadi assis sur le panneau aux Nations Unies

Ma popularité a augmenté après l'histoire fictive de mon professeur. On me déposait à l'école dans la Mercedes officielle de l'ambassade d'Ouganda. Mais les autres enfants voulaient m'entendre leur raconter mes aventures dans la jungle avec mes amis les animaux. Je leur ai donc raconté de fausses histoires. J'imagine que j'ai dû puiser ma matière dans les représentations de « jungles » africaines que je regardais dans les mêmes dessins animés américains qu'eux. Mon professeur m'avait transformé, sans le vouloir, en propagateur de stéréotypes racistes sur l'Afrique.

Je n'ai jamais parlé à mes parents de cet épisode, qui est devenu l'un des incidents transformateurs de ma vie, me transformant en un militant contre la diabolisation raciste de l'Afrique dans les médias occidentaux.

Ma famille est retournée en Ouganda en 1971 lorsque Idi Amin a renversé Obote. N'étant plus au gouvernement, mon père s'était retiré dans l'agriculture commerciale près de notre ville natale de Gulu, à environ 200 miles de Kampala. Nous avions une maison dans la ville, mais nous vivions souvent dans une autre maison dans notre village de Bungatira. Un jour, notre père, qui avait l'habitude de se rendre à Gulu tous les matins, n'est jamais revenu le soir même. J'avais alors neuf ans, Andrew huit ans, Walter sept ans, Sue cinq ans, Doris trois ans et Barbara un nourrisson qui venait de naître en Ouganda.

« Mon professeur avait fait de moi, sans le vouloir, un propagateur de stéréotypes racistes sur l'Afrique. »

À l'époque, je ne savais pas qu'Amin essayait de tuer mon père.

Ma mère, Alice Lamunu, nous a dit, à moi et à ceux qui étaient assez âgés, que notre père était « en lieu sûr » et qu'il reviendrait bientôt à la maison. Mais même à ce jeune âge, je me posais des questions. J'avais souvent entendu mes parents et d'autres adultes discuter à voix basse de la disparition d'un ami important de la famille.

Un jour, l'année suivante, ma mère nous a dit, à moi et à mes frères et sœurs, de nous préparer. Nous rendions visite à sa famille dans un village appelé Katikati. L'un de ses plus jeunes frères, Oloya, était l'un de mes oncles préférés. Notre valise était très légère, car les visites ne duraient jamais plus de quelques jours. Mais lorsque nous sommes montés dans le bus à Gulu, nous avons voyagé pendant plusieurs heures et nous nous sommes retrouvés à Kampala, la capitale. Nous avons passé quelques jours à Kampala chez un ami de mon père. Même s'il travaillait désormais pour les services de renseignement d'Amin, il restait ami avec notre père. Un soir, ma mère m'a pris à part, en tant qu'aîné de ses enfants, et m'a dit que nous étions en route pour rejoindre notre père en Tanzanie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai appris où se trouvait notre père et que nous nous échappions de l'Ouganda pour le rejoindre. Mais nous devions d'abord passer au Kenya, en utilisant le faux document que l'ami de mon père avait préparé pour ma mère.

C'était une période dangereuse. Les fonctionnaires du régime d'Amin avaient assassiné de nombreux collègues de mon père issus de l'ancien gouvernement d'Obote. Nous devions fuir tant que nous le pouvions.

« À l'époque, je ne savais pas qu'Amin essayait de tuer mon père. »

Je me souviens de policiers et de soldats qui examinaient les papiers de ma mère à la frontière. Je pense que j'avais trop regardé la télévision lorsque je vivais aux États-Unis. Je gardais les yeux rivés sur le pistolet de l'un des policiers. J'avais décidé que s'ils découvraient que nous essayions de nous échapper et tentaient de nous arrêter, j'attraperais son pistolet et le retiendrais en otage jusqu'à ce qu'ils laissent ma famille passer au Kenya. Heureusement, nous n'en sommes jamais arrivés là et nous avons été autorisés à quitter l'Ouganda.

C'est bien plus tard, alors que j'étais en Tanzanie, que j'ai appris comment mon père avait échappé à Idi Amin. Un jour, une jeep remplie de soldats l'a suivi dans sa Mercedes bleue de Bungatira à la ville de Gulu. Partout où il allait, ils le suivaient et se garaient à proximité. C'était le signe que votre temps était écoulé. Mon père s'est rendu au poste de police local et a demandé à faire une déclaration pour dénoncer les soldats. Le commandant des soldats est entré en trombe et a averti la police de ne pas prendre de déposition, ce qu'elle a fait. Mon père avait l'habitude de s'asseoir avec des amis, de discuter tout l'après-midi au bar extérieur de l'Acholi Inn, le meilleur hôtel de Gulu, puis de rentrer chez lui au coucher du soleil. Il a compris que le plan consistait à ce que les soldats le suivent le long de la route non pavée et non éclairée entre Gulu et Bungatira à la tombée de la nuit et l'emmènent ensuite pour l'exécuter.

« C'était le signe que votre temps était écoulé ».

Il s'est assis avec ses amis. Il pouvait voir la jeep garée derrière sa voiture. Une fois, il est allé aux toilettes, il est passé par la fenêtre et il a disparu. Les soldats ont attendu et attendu. Quand ils ont compris que le propriétaire de la Benz ne reviendrait pas, mon père avait déjà pris le chemin de l'exil avec l'aide d'amis et de quelques déguisements. Il n'a jamais divulgué d'autres détails que ceux-là.

Dire que le niveau de vie de ma famille en exil était « modeste » serait un euphémisme. Ma mère, aujourd'hui décédée, a toujours veillé à ce que nous ne mourions jamais de faim. Comme seules les mères peuvent le faire, elle marchandait avec les vendeurs sur les marchés pour que chaque shilling rapporte plus que sa valeur réelle et qu'elle puisse repartir avec de grandes quantités de haricots, de riz et de légumes. Nos vêtements, des vêtements d'occasion, provenaient d'un centre d'aide aux réfugiés. L'époque où l'on menait la grande vie d'une famille d'ambassadeur était révolue depuis longtemps. La Tanzanie nous a appris l'humilité et l'humanité.

C'est en Tanzanie que j'ai développé ma grande passion pour la lecture. Les livres, les journaux et les magazines m'ont permis de voyager dans différents pays et à différentes époques de l'histoire. Même si nous avions à peine de quoi nous nourrir, mon père ne m'a jamais refusé de l'argent pour acheter un livre. La lecture était mon antidote à la pauvreté de la famille. Pourtant, dès l'âge de 12 ans, j'ai pu remarquer que les Africains étaient décrits comme inférieurs aux Européens et aux personnes d'origine européenne dans les magazines et les journaux que je lisais au centre USIS (United States Information Services) et à la bibliothèque du British Council. Les Africains étaient des « tribus » ou des « hommes de tribu ». Ces termes ont toujours été utilisés pour suggérer que les Africains étaient inférieurs aux Blancs. Cela m'a toujours rappelé les souvenirs de mon professeur de première année. La tribalisation de l'Afrique était évidente même dans les bandes dessinées populaires « Tin Tin ».

En 1978, dans une tentative désespérée de détourner l'attention de son propre peuple de l'effondrement économique de l'Ouganda, le général Amin a envahi la Tanzanie. Le président tanzanien Julius Nyerere a ordonné une contre-attaque et, en avril 1979, Amin a été chassé du pouvoir et exilé. Ma famille est retournée en Ouganda et mon père a repris sa carrière politique, d'abord en tant que ministre des affaires étrangères dans un gouvernement de transition, puis en tant que premier ministre, lorsque Obote est redevenu président. Obote a été renversé une seconde fois en 1985.

Les Africains étaient des « tribus » ou des « hommes de tribu ». Ces termes ont toujours été utilisés pour suggérer que les Africains étaient inférieurs aux Blancs.

Entre-temps, je suis revenu aux États-Unis en 1980 pour étudier à l'université de Syracuse. J'étais parti trop longtemps et j'avais oublié les précautions nécessaires. Je suis arrivé par un jour d'hiver glacial lors d'un semestre de printemps. J'ai dû passer deux jours dans un hôtel de l'aéroport parce que les routes enneigées menant à la ville étaient impénétrables. Certes, je portais un costume en laine, mais je n'avais pas de manteau d'hiver. Je portais des chaussures à semelle de cuir sans aucune adhérence. Lorsque je suis arrivé sur le campus, mon taxi m'a déposé au mauvais endroit, pas au bureau d'enregistrement. J'ai glissé sur la neige et je suis tombé un nombre incalculable de fois en traînant ma valise jusqu'au bureau du registraire et, plus tard, jusqu'à mon dortoir. Bienvenue en Amérique.

Un jour, j'étais en première année d'anglais lorsque le professeur, un homme blanc, a lu un extrait du « Cœur des ténèbres » de Joseph Conrad. Je ne me souviens pas des passages exacts, mais j'imagine qu'il s'agit de la partie où le narrateur de Conrad, naviguant sur le fleuve Congo, observe :

« Nous étions des vagabonds sur une terre préhistorique, sur une terre qui avait l'aspect d'une planète inconnue. Nous aurions pu nous croire les premiers hommes à prendre possession d'un héritage maudit, à soumettre au prix d'une profonde angoisse et d'un labeur excessif. Mais soudain, au détour d'un virage, nous apercevions des murs de joncs, des toits de gazon, des cris, un tourbillon de membres noirs, une masse de mains qui battaient, de pieds qui trépignaient, d'yeux qui roulaient, sous le feuillage lourd et immobile qui retombait. Le vapeur avançait lentement au bord d'une frénésie noire et incompréhensible. L'homme préhistorique nous maudissait, nous priait, nous souhaitait la bienvenue, qui sait ? Nous étions coupés de la compréhension de ce qui nous entourait ; nous glissions comme des fantômes, émerveillés et secrètement épouvantés, comme le seraient des hommes sains d'esprit devant une explosion d'enthousiasme dans un asile de fous ».

« Bienvenue en Amérique. »

C'est également l'un des passages que le célèbre auteur nigérian, feu Chinua Achebe, a critiqué lorsqu'il a démoli Conrad dans son essai « An Image of Africa : Racism In Conrad's 'Heart of Darkness' ».

Mais pendant mon cours d'anglais, je n'ai pu que grimacer et avoir envie d'enfouir ma tête dans le sable lorsque le professeur, d'un ton enjoué, a lu, encore et encore, des descriptions racistes d'Africains tirées du livre.

Il affirmait qu'il s'agissait du « meilleur livre » jamais écrit en langue anglaise. Mes camarades de classe, pour la plupart des étudiants blancs, ont peut-être pris ses paroles à cœur. L'aspect le plus dévastateur de cet épisode pour moi - comme ce fut le cas avec mon professeur de première année bien des années plus tôt - est que je n'étais pas intellectuellement équipé pour défier ce professeur. C'était comme si ce professeur m'avait aussi, à sa manière, tiré devant la classe pour me présenter comme un exemple de « l'Afrique de la jungle ». C'est donc l'image de l'Afrique de Conrad qui l'a emporté. Comment aurait-il pu en être autrement ? Je n'ai pas émis la moindre objection.

J'ai obtenu une licence et une maîtrise en économie à Syracuse. En fait, je voulais étudier le cinéma. Mais mon père, qu'il repose en paix avec nos ancêtres bien-aimés, disait que ce n'était pas une vraie profession ; il payait, il avait donc un droit de veto.

C'est comme si ce professeur m'avait aussi, à sa manière, tiré devant la classe pour me présenter comme un exemple de « l'Afrique de la jungle. »

J'ai été embauché pour un poste de chercheur à la ville de New York, mais j'ai passé de nombreuses heures à écrire aux rédacteurs en chef de divers journaux, dont le Syracuse Post Standard et plus tard le New York Times, pour me plaindre de la représentation des Africains ou des Haïtiens. En ce qui concerne l'Afrique, les références constantes aux « tribus » et aux « tribus » ou aux « hommes des tribus » évoquaient l'image de la « jungle » ; elles donnaient l'impression d'un continent composé d'êtres humains irrationnels et n'offraient aucun contexte ou sens aux nombreux défis auxquels ils étaient confrontés. Dans le cas d'Haïti, les récits négligent souvent la façon dont les interventions impérialistes des États-Unis ont contribué aux malheurs du pays, notamment l'occupation militaire passée et le soutien à la dictature de Duvalier.

« J'ai passé de nombreuses heures à écrire aux rédacteurs en chef de divers journaux, dont le Syracuse Post Standard et plus tard le New York Times, pour me plaindre de la représentation des Africains ou des Haïtiens. »

Plutôt que de crier à l'extérieur, j'ai décidé de devenir journaliste. J'ai posé ma candidature à l'école supérieure de journalisme de Columbia et j'ai été accepté dans la promotion de 1992.

Mon mémoire de maîtrise a documenté l'évolution des représentations racistes de l'Afrique aux États-Unis, en se concentrant sur le New York Times, dont les écrits sur le continent remontent au moins aux années 1870. Je me suis concentrée sur la couverture par le Times de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique depuis les années 1950 jusqu'à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980. Ce qui a distingué mon travail de maîtrise, ce sont les correspondances exclusives que j'ai mises au jour entre les reporters du New York Times envoyés en Afrique à partir des années 1950 et leurs rédacteurs en chef ici à New York. Nombre de ces lettres témoignent de l'intensité de leur racisme virulent à l'égard de l'Afrique.

Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir dans les archives du Times. Certaines lettres étaient tellement racistes que même si l'archiviste m'a dit que j'avais le droit de faire autant de copies que nécessaire pour mes recherches, j'ai eu du mal à le croire. J'ai donc glissé quelques copies dans ma chemise, au cas où il changerait d'avis et me dirait que je ne pouvais pas sortir avec. Mais il a tenu parole et m'a permis d'accéder aux dossiers de tous les journalistes et rédacteurs en chef que j'ai demandés. J'y suis allé presque tous les jours pendant plusieurs semaines. Je commençais à mieux comprendre l'état d'esprit qui avait déterminé les premiers reportages du Times sur l'Afrique et son influence sur la couverture contemporaine. Je ne voulais pas que mon accès aux archives soit compromis. J'ai donc gardé les résultats de mes recherches pour moi et ne les ai partagés qu'avec deux professeurs : mon conseiller de maîtrise, dont je n'étais pas proche, et le professeur Sam Freedman, l'un des enseignants les plus respectés de l'école de journalisme et lui-même ancien reporter du Times.

Même selon les critères des années 1950, l'animosité raciste à l'égard des Africains de certains journalistes du Times comme Homer Bigart, deux fois lauréat du prix Pulitzer, et Emanuel Freedman, rédacteur en chef des actualités étrangères, m'a fait froid dans le dos, d'autant plus que le Times se présente comme une citadelle des Lumières libérales.

« Plutôt que de crier de l'extérieur, j'ai décidé de devenir journaliste. »

Le racisme personnel du journaliste et du rédacteur en chef à l'égard des Africains s'est reflété dans ce qui a été publié dans le Times sous la forme d'articles prétendument « d'actualité ». Dans une lettre non datée, envoyée d'Accra au Ghana à la fin de l'année 1959, Bigart écrit :

"I'm afraid I cannot work up any enthusiasm for the emerging republics...The politicians are either crooks or mystics. Dr. Nkrumah is a Henry Wallace in burnt cork. I vastly prefer the primitive bush people. After all, cannibalism may be the logical antidote to this population explosion everyone talks about."

Bigart aimait utiliser des termes tels que « cannibalisme », « tribal », « macabre » et « grotesque » dans ses articles sur l'Afrique.

Bigart a même inventé des choses pour que ses articles décrivent les Africains sous leur aspect le plus « sauvage » ou « primitif ».

Dans une lettre datée du 29 mai 1960 adressée à Freedman, il se plaint de ne pas pouvoir trouver de pygmées pour les interviewer sur la signification de l'indépendance du Congo par rapport à la Belgique. Pourtant, lorsque son article est paru dans le Times le 5 juin 1960 sous le titre insultant « Magic of Freedom Enchants Congolese » (La magie de la liberté enchante les Congolais), Bigart a écrit : « La magie de la liberté enchante les Congolais » :

« L'indépendance est une abstraction qui n'est pas facile à saisir pour les Congolais et ils cherchent des interprétations concrètes... Pour le pygmée de la forêt, l'indépendance signifie un peu plus de sel, un peu plus de bière ».

New York Times

Peu importe que l'on estime à 10 millions le nombre de Congolais exterminés sous le régime du roi des Belges Léopold II.

Tout ce que les Congolais voulaient, c'était plus de sel et de bière.

Bigart a même inventé des choses pour que ses articles puissent dépeindre les Africains sous leur aspect le plus « sauvage » ou « primitif ».

Freedman est enchanté par les représentations racistes de l'Afrique de Bigart et l'encourage.

« Aujourd'hui, vous devez être le principal expert du journalisme américain en matière de sorcellerie, de cannibalisme et de tous les autres phénomènes exotiques propres à l'Afrique la plus sombre », écrit-il à Bigart dans une lettre datée du 4 mars 1960. « Tout cela et le nationalisme aussi. Où ailleurs que dans le New York Times peut-on trouver tout cela pour cinq cents dollars ? »

Lorsque les articles de ses autres reporters envoyés en Afrique ne diabolisaient pas suffisamment les Africains, certains rédacteurs du Times ont pris les choses en main et se sont livrés à ce que l'on appellerait aujourd'hui des « fake news » (fausses nouvelles).

Mes recherches ont mis au jour une lettre datée du 5 juin 1967 d'un correspondant étranger du Times, Lloyd Garrison, qui avait couvert la guerre entre le Nigeria et le Biafra, se plaignant de l'insertion dans son article d'une phrase décrivant de « petites tribus païennes vêtues de feuilles ». Garrison n'avait pas vu la prétendue tribu païenne au Nigeria et n'avait rien écrit à ce sujet. Les rédacteurs du Times l'ont simplement inventée et l'ont insérée dans son article.

Au vu des échanges entre Bigart et Freedman, rédacteur en chef des actualités étrangères, je n'ai pas été choqué d'apprendre que le Times avait produit une telle concoction malveillante. J'ai néanmoins trouvé choquant que les rédacteurs d'une publication aussi importante puissent traiter les Africains de manière aussi méprisante tout en prétendant être des journalistes « objectifs ». J'en ai conclu que la meilleure chose à faire était de me concentrer sur la dénonciation de cette partie peu glorieuse de l'histoire du New York Times et de sa propre contribution à la diffusion de la perception raciste globale de l'Afrique.

Global Citizens

Lorsque les articles de ses autres reporters envoyés en Afrique ne diabolisaient pas suffisamment les Africains, certains rédacteurs du Times ont pris les choses en main et se sont livrés à ce que l'on appellerait aujourd'hui des « fake news ».

Mon mémoire de maîtrise a remporté le prestigieux prix James A. Wechsler de l'école de journalisme à la fin du semestre. Cette fois, je me suis sentie différente lorsque j'ai été appelée devant mes pairs pour un sujet lié à l'Afrique. La Columbia Journalism Review m'a invité à soumettre l'article pour publication. Mais il s'est avéré qu'ils ont fait plus que ce qu'ils pouvaient mâcher. Par crainte de la réaction du Times, ils ont renoncé à publier l'article. J'ai pu obtenir une copie de leur propre version éditée de mon article qui, pour moi, ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils avaient peur du Times. Voici ce que les rédacteurs de The Review avaient écrit en mon nom, sans ma permission : « Récemment, le Times m'a donné accès à ses archives, y compris à des correspondances datant des années 1950, lorsque le journal a envoyé Bigart en Afrique dans le cadre d'une mission temporaire. Après avoir étudié les documents d'archives, j'ai interrogé plusieurs journalistes actuels et anciens du Times. Les extraits suivants, tirés de ces documents et de longues interviews, ne sont pas destinés à mettre en accusation le Times - dont la couverture de l'Afrique s'est parfois distinguée - mais à mettre en lumière un problème que tous les organes de presse doivent résoudre. »

J'ai été dégoûté par la lâcheté du CJR. J'ai écrit une lettre à l'éditeur du Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr. pour lui dire que, puisque le CJR avait manifestement peur du Times, je voulais m'assurer qu'il lise mon article et je lui ai envoyé ma version non éditée. Joseph Lelyveld, qui était alors le directeur de la rédaction du Times, m'a écrit et a reconnu que j'avais découvert un langage « grossier et laid » dans mes recherches.

Au cours des nombreuses années qui ont suivi l'obtention de mon diplôme à Columbia, j'ai commencé à exercer mon métier de journaliste au Times en tant que pigiste, puis au City Sun, un hebdomadaire appartenant à des Noirs, en tant que journaliste d'investigation et rédacteur en chef. Lorsque le City Sun a fait faillite, j'ai lancé Black Star News en 1997 avec des fonds de démarrage de Camille Cosby.

Je me souviens avoir croisé Bill Cosby - bien des années avant ses problèmes juridiques liés aux allégations et accusations de viol - après que nous ayons tous deux terminé notre jogging dans l'East River Park, avant que sa Rolls Royce ne s'arrête pour l'emmener. Plus tard, je lui ai envoyé un exemplaire de « Things Fall Apart » d'Achebe, l'un de mes livres préférés, et il m'a envoyé un mot de remerciement. Ainsi, lorsque j'ai élaboré un plan d'affaires pour ma publication et que je l'ai envoyé à des personnes célèbres et fortunées, j'ai veillé à ce que le paquet destiné à Cosby contienne un rappel de la rencontre avec le joggeur et du livre d'Achebe. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une de ces enveloppes avec une fenêtre - ce qui signifie normalement une facture - et je ne l'ai donc pas ouverte pendant quelques jours. Quand j'ai fini par l'ouvrir, il s'agissait d'un chèque de Camille Cosby. J'ai rapidement lancé Black Star News en tant que publication mensuelle avec l'aide de ma petite amie de l'époque, Mana Lumumba-Kasongo, et d'un ami ougandais nommé Ben Otunu. Chaque mois, j'envoyais un exemplaire du journal aux Cosby. Camille m'a envoyé deux autres chèques.

Nullement découragé par la tentative du CJR de censurer mes révélations sur le passé peu glorieux du Times en ce qui concerne l'Afrique, j'ai décidé de travailler sur un livre, en élargissant mes recherches sur les représentations historiques racistes de l'Afrique dans les écrits occidentaux. Ma critique portait désormais sur Newsweek, le magazine Time, le magazine National Geographic et les livres des soi-disant « explorateurs » européens qui ont voyagé en Afrique et « découvert » des lacs, des rivières et des montagnes alors qu'ils y avaient été conduits par des guides africains. Ils ont remplacé les noms africains par des noms européens.

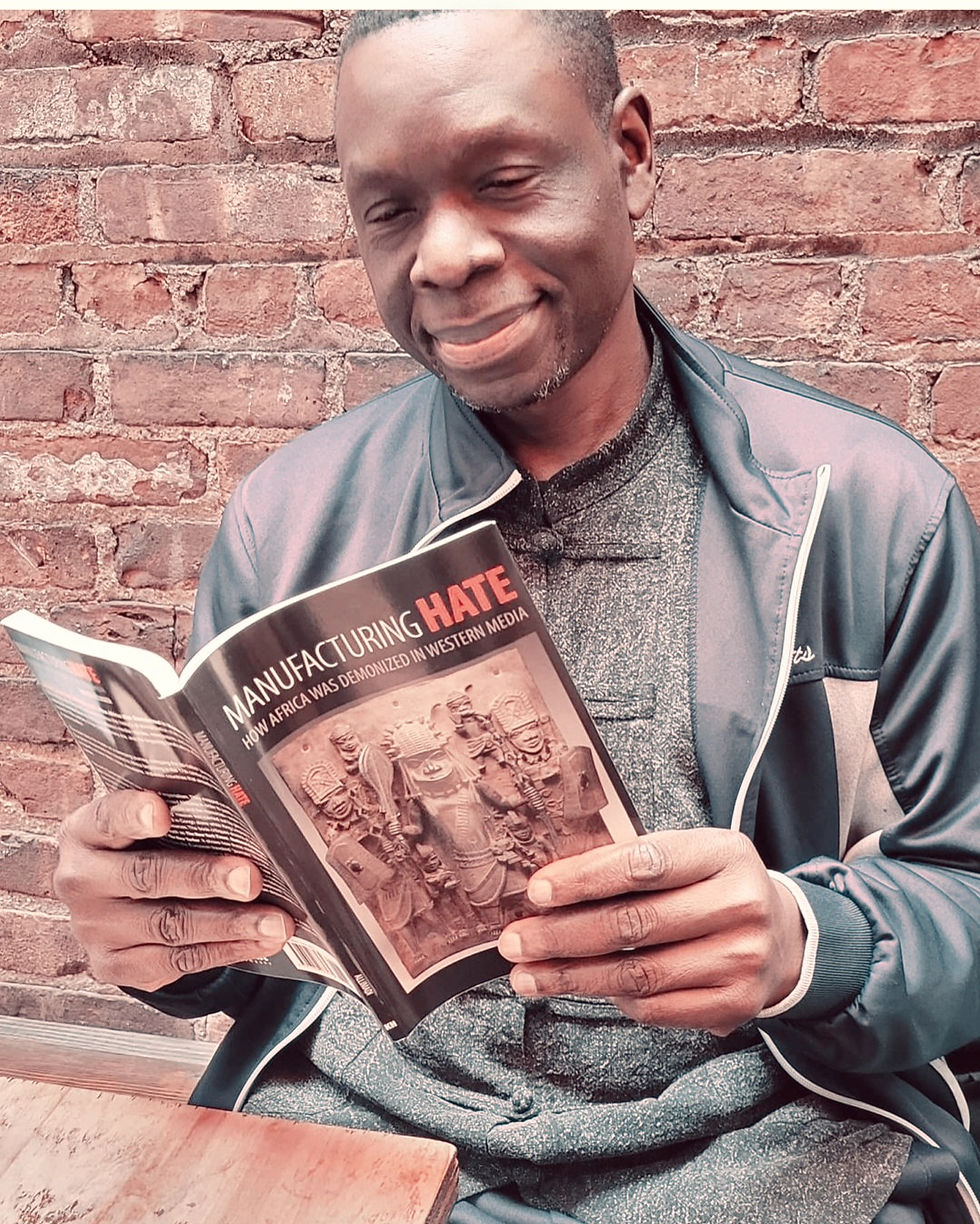

Mon travail a abouti à la publication de mon livre « Fabriquer la haine : comment l'Afrique a été diabolisée dans les médias occidentaux » (Kendall Hunt Publishing Co., 2021).

Jusqu'à présent, il n'y a eu que deux critiques du livre - toutes deux bonnes - et un article dans Journal-ism. Georges Nzongola-Ntalaja, éminent professeur congolais d'études afro-américaines, africaines et mondiales à l'université de Caroline du Nord-Chapel Hill, considère mon livre comme un instrument permettant de démolir le mythe occidental selon lequel les Européens ont apporté la civilisation à l'Afrique, alors qu'en réalité, de nombreuses civilisations africaines existaient avant la création des États européens. « Dans l'ensemble, il s'agit d'un travail d'érudition remarquable, qui devrait être lu par les étudiants de premier cycle et les étudiants en journalisme et en communication en général, ainsi que par le grand public », écrit le professeur Nzongola-Ntalaja.

Mon travail a abouti à la publication de mon livre « Fabriquer la haine : comment l'Afrique a été diabolisée dans les médias occidentaux ».

Selon la critique de KIRKUS, mon livre est « une étude de la manière dont les journalistes et les rédacteurs occidentaux ont contribué à une représentation déformée et désobligeante des peuples africains... Une étude révélatrice de la couverture problématique de l'Afrique à travers l'histoire ».

Le Times, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas publié d'article sur le livre. Ironiquement, le 22 décembre 2020, le New York Times a écrit un long article sur les excuses du Kansas City Star pour sa diabolisation passée des Noirs du Kansas. Lorsque mon livre a été publié, en plus d'envoyer une copie au rédacteur en chef des livres du New York Times, en mai 2022, j'ai envoyé une copie à l'actuel éditeur du Times, A.G. Sulzberger. J'ai rappelé à Sulzberger que le Times avait écrit sur les excuses du Kansas City Star et qu'il serait approprié que le Times s'excuse également pour sa propre diabolisation des Africains. Je n'ai reçu aucune réponse.

« ...une étude sur la façon dont les journalistes et les rédacteurs occidentaux ont contribué à une représentation déformée et désobligeante des peuples africains... »

Personnellement, je pense que de nombreux médias d'entreprise dits « libéraux » sont réticents à l'idée de publier un livre qui expose un chapitre très sombre de la couverture de l'Afrique par le Times. Le CJR m'a révélé cette crainte il y a plusieurs décennies. Cependant, j'applique le mantra de Bob Marley : « Quand une porte est fermée, beaucoup d'autres sont ouvertes ».

Je considère « Manufacturing Hate... » comme ma plus grande réussite journalistique à ce jour. Tout Africain frustré par les représentations racistes de l'Afrique et de ses habitants - qui se poursuivent à notre époque - peut désormais utiliser les informations contenues dans mon livre pour contrer cette diabolisation.

Je remercie donc à la fois mon institutrice qui prétendait que je jouais avec les éléphants et les lions, et mon professeur d'anglais de première année qui aimait tant Conrad, de m'avoir lancé dans cette croisade pour restaurer la dignité de l'Afrique.

Milton Allimadi est un journaliste et écrivain basé à New York. Il publie BlackStarNews et anime une émission de radio hebdomadaire sur WBAI 99.5 FM New York Radio. Il est également professeur adjoint au département d'études africaines de John Jay et à l'école supérieure de journalisme de Columbia. Il est toujours à la recherche d'un éditeur pour « Manufacturing Hate... » destiné au marché africain. https://tinyurl.com/4t7th4ce Il est également l'auteur de « Adwa : Empress Taytu & Emperor Menelik in Love & War", disponible sur Amazon https://tinyurl.com/2rd6dbfm. Il peut être contacté pour des conférences publiques à l'adresse mallimadi@gmail.com.

Twitter @allimadi

Comments